本文轉載自中國醫藥報

本文轉載自中國醫藥報

醫療器械產業已成為全球科技競爭與產業博弈的核心領域之一。近年來,我國醫療器械產業高速發展,市場規模持續擴容,產品技術認可度持續提升;與此同時,全球醫療器械市場規模穩步增長,國際合作全麵深化,新興市場需求不斷釋放,加速推動我國醫療器械企業國際化發展駛入“快車道”。

但隨著美國等國家和地區法規不斷更新、認證要求日益嚴格,近年來我國醫療器械出海競爭力明顯削弱,疊加東南亞國家對傳統耗材的產能替代,迫使我國醫療器械出口結構加速從“規模驅動”向“價值驅動”轉型。在此背景下,共建“一帶一路”國家的醫療基建缺口與區域性政策協同窗口,為我國構建“技術-標準-服務”三位一體的醫療產業輸出模式提供了發展空間。

當前醫療器械國際合作麵臨多重挑戰:發達國家和地區技術壁壘加劇市場競爭格局分化,新興市場存在監管標準互認滯後與本土化適配不足問題,知識產權保護機製與跨境數據流動規則有待進一步完善等。在全球價值鏈重構與醫療技術治理體係變革的雙重語境下,“一帶一路”醫療器械創新與應用機製呈現出從“要素流動”向“係統重構”的範式躍遷。這一進程本質上是全球醫療創新網絡權力結構再平衡的過程,其核心在於構建基於動態能力與製度適配的協同創新生態係統。

近年來,我國持續推進醫療領域的高水平對外開放,積極推動產業對接與政策發布。今年初,《國務院辦公廳關於全麵深化藥品醫療器械監管改革促進醫藥產業高質量發展的意見》印發,文件在支持醫藥產業擴大對外開放合作中明確提到,支持醫療器械出口貿易。

從實踐情況來看,我國依托龐大的國內市場需求,以及在製造業、人工智能等領域的優勢,已成為全球醫療器械的重要供應國之一。

據相關統計數據,2024年,我國醫療器械出口金額達575.43億美元,同比增長7.46%。從出口目的地來看,2024年我國醫療器械主要出口目的地為美國、日本、德國、俄羅斯等,其中美國是我國最大的醫療器械出口貿易國家,出口規模約占我國醫療器械出口總規模的四分之一。從各細分領域出口情況來看,2024年我國醫療設備(含IVD儀器)、醫療耗材、IVD試劑出口規模占醫療器械出口總規模的比重與2023年相比均保持相對穩定。其中,醫療耗材約占半數,醫療設備約占三成,IVD試劑占比不到5%。

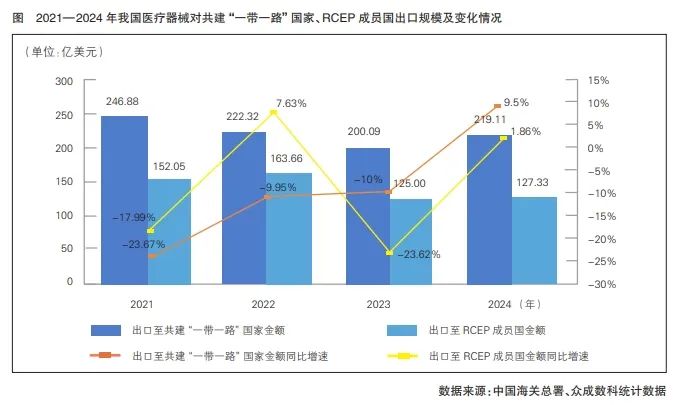

2024年,我國醫療器械出口至共建“一帶一路”國家的金額同比增速高於我國醫療器械出口整體水平(7.46%),達到9.5%,出口金額為219.11億美元,占醫療器械出口總額的38.08%;出口至RCEP(《區域全麵經濟夥伴關係協定》)成員國的金額為127.33億美元,同比增速達1.86%,占醫療器械出口總額的22.13%。(詳見下圖)

2024年,我國對歐盟醫療器械出口金額同比增長12%。出口歐洲市場增長,得益於其老齡化加劇和醫療體係升級需求,尤其在高端影像設備、微創手術醫療器械等領域需求旺盛。

俄羅斯2024年成為我國第四大醫療器械出口目的地。2020年以來,我國與俄羅斯在醫藥製藥、醫療器械出口、醫療技術等方麵表現出強勁的合作勢頭。

中東地區是我國醫療器械出口規模增速最快的新興市場,沙特阿拉伯、阿聯酋等國家積極推動醫療改革,新建醫院和專科中心項目快速增長,帶動對大型醫療設備(如CT、MRI)及智能化診療係統的需求。

東南亞地區市場潛力逐步顯現,印度尼西亞、越南等國家基層醫療體係尚不完善,對基礎診療設備、家用醫療器械的需求持續上升。

非洲地區對於基礎醫療衛生服務的需求十分顯著,人均醫療器械支出不足全球平均水平的5%,且公立醫院設備老舊問題突出。2024年,我國對非洲醫療器械類產品出口額達21.9億美元,2019—2024年年複合增長率為6.35%,診斷與治療設備、醫用耗材、保健康複用品等均有不同程度的增長。

隨著新興市場國家經濟發展水平和醫療水平的提升,對醫療器械的需求將不斷增加,建議我國醫療器械企業加大對新興市場的開拓力度,強化政策協同與本地化布局,逐步優化產品結構,持續加大研發投入和技術創新,為實現海外市場可持續滲透做好充分準備。

拓展共建“一帶一路”國家市場,意味著我國醫療器械企業可以擁抱更廣闊的海外市場空間。但對於眾多國內醫療器械企業而言,如何構建與共建“一帶一路”國家的合作模式依然存在諸多疑問。因此,亟待研究建立完善“一帶一路”醫療器械創新與應用合作模式與實踐範式,通過醫療技術驅動與精準產品遴選協同、“一帶一路”醫療器械出海臨床賦能與價值網絡創新等,實現我國生物醫藥生態優勢向國際合作動能轉化。

探索構建“臨床數據-培訓體係-標準製定”三位一體的產業生態。在臨床驗證體係方麵,可通過在境外開展多中心研究,積累符合WHO(世界衛生組織)標準的有效性數據,反向推動我國醫療器械進入國際采購清單。在技術培訓網絡方麵,探索構建可複製的共建“一帶一路”國家醫療技術培訓模式,根據不同科室需求製定培訓內容,每年為共建“一帶一路”國家醫生提供培訓服務,從而帶動國產配套設備出海。在聯合標準製定方麵,可積極參與甚至主導國際技術規範製定,以推動我國醫療技術實現“軟出海”,為我國高端裝備爭取話語權;與此同時,通過雙邊或多邊協議推動檢測報告與臨床數據互認,避免重複性技術審查,大幅降低國產設備進入海外市場的合規成本。

優化醫療器械出海產品遴選機製。提升國產醫療器械的出海競爭力,需要建立基於細分市場和技術競爭力的係統性遴選機製。核心邏輯在於,通過科學評估模型篩選出兼具技術優勢和商業潛力的產品,同時匹配目標市場的臨床需求和法規環境。遴選邏輯包括三個方麵:一是技術成熟度評估,優先選擇通過CE/FDA認證且完成臨床驗證的產品,構建“技術成熟度-市場準入等級”矩陣。二是市場需求分層,如針對歐美等發達國家和地區技術迭代需求,主推手術機器人等創新性強、性能領先的產品;東南亞等新興市場關注性價比與基礎醫療覆蓋,可憑借“性能-價格-服務”三位一體策略優先輸出基礎診斷和影像設備、手術醫療器械和耗材等。三是法規適配性評估,整合目標國家的區域認證差異,評估國產產品的適配性,如出海中東地區的產品需符合HALAL(清真)認證;歐盟MDR新規要求臨床評估報告(CER)需定期更新,並提交定期安全更新報告(PSUR)等。

建立以本土化為核心的合作模式,規避政策風險。共建“一帶一路”國家政策環境複雜多樣,對醫療設備進口要求不同,或設置關稅壁壘,或要求本地化產能備份,甚至部分國家存在醫療準入標準不透明等問題。因此,建議出海企業進行全鏈條本土化布局,包括生產本土化,即在目標國家建立“輕資產+重技術”的混合生產模式,采用“核心部件國內生產+本地組裝”策略,既滿足當地國產化率要求,又降低關稅成本;服務網絡本土化,即設立區域備件中心與快速響應團隊,實現備件快速供應;人才本土化,即推行“管理層派駐+基層員工本土化”策略,提高地區子公司本地員工占比,化解文化衝突風險。同時,探索建立合規性預審體係,實時關注政策風險。此外,在本地化生產夥伴選擇方麵,優先選擇與具有政府背景的本土企業成立合資公司,共建醫療器械生產工廠,加速GMP認證。

明確產品市場定位,建立靈活適應的合作模式。共建“一帶一路”國家市場需求分化顯著,如東南亞國家醫療設備進口依賴度普遍達到90%,私立醫院因支付能力較強,更傾向采購高端影像設備;非洲公立醫療機構受限於財政預算,招標時更關注產品的性價比;南非、埃及等少數國家具備低端耗材生產能力,高端設備維修依賴原廠工程師,公立醫院采購時優先選擇配件通用性高的標準化設備(如便攜式超聲)。此外,宗教文化因素也會影響采購決策,如沙特阿拉伯要求女性專用設備需具備性別隔離功能。因此,出海共建“一帶一路”國家,企業需靈活建立合作模式。

完善出海產品的前期調研和預案。醫療器械出海共建“一帶一路”國家,除麵臨產品注冊、培訓、商業化難題外,還存在交付、售後等困難。因此,出海企業需建立全維度風險評估體係,做好出海產品的前期調研和預案。例如,使用PEST-ELM分析模型進行風險評估,即評估政權穩定性、政策連續性,分析外彙管製、支付能力,研究宗教禁忌、疾病譜特征,檢測電網質量、通信基礎設施等。

通過長期的臨床技術培訓,提升品牌影響力。 共建“一帶一路”國家醫療人員技術水平參差不齊,部分國家對歐美技術存在路徑依賴,可通過構建立體化培訓體係,與目標國家衛生管理部門合作開展“‘一帶一路’醫療器械操作認證計劃”;在部分國家設立“醫療技術培訓中心”,培養本地臨床工程師;在目標國家開展真實世界研究(RWS),本地化生成臨床證據,持續通過技術影響力滲透路徑,提升國產醫療器械品牌影響力。目前,我國國家衛生健康委已通過建立“一帶一路”醫學人才培養聯盟、醫院合作聯盟等方式,開展中國-東盟“健康絲綢之路”人才培養計劃等項目。

創新供應鏈模式和研發模式。在供應鏈模式方麵,根據企業發展規模選擇“海外生產+跨境物流”方式或在海外本地建廠;生產環節也需要根據當地產業鏈發展水平進行適配,考慮僅本地組裝或全鏈路生產。在研發體係方麵,以總部為核心的中央產品研發體係可集中實力提高技術研究與研發效率,加速創新產品落地;而國際化分散式創新可更好地了解一線臨床需求,理解不同市場的本地差異化需求,提供更適合本土的產品。因此,建議出海企業探索建立“總部核心研發+本地創新中心”的研發體係,總部聚焦底層技術突破,海外中心負責本地化適配研發,進一步適應海外研發模式。同時,可搭建開放式創新平台,與目標國家醫療機構共建“臨床需求轉化實驗室”,更快推動國產設備進入目標市場醫院。

往期精彩推薦

醫療器械注冊谘詢認準金飛鷹

深圳:0755-86194173

廣州:020 - 82177679

四川:028 - 68214295

湖南:0731-22881823

湖北:181-3873-5940

江蘇:135-5494-7827

廣西:188-2288-8311

海南:135-3810-3052

重慶:135-0283-7139